Erste Echtzeit-Beobachtung der Planetenbildung: Astronomen dokumentieren die Entstehung des Proto-Planeten AB Aurigae b

Ein internationales Forscherteam hat eine revolutionäre Entdeckung gemacht: Sie konnten in Echtzeit beobachten, wie sich innerhalb eines jungen Sternsystems ein neuer Planet bildet.

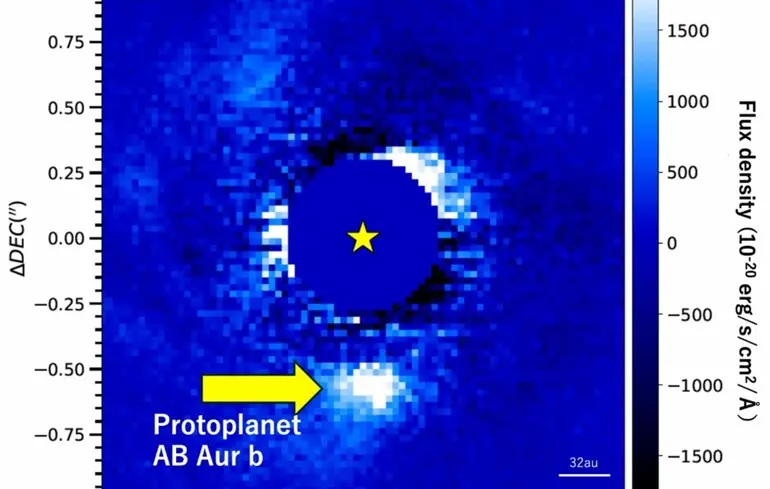

Im Mittelpunkt der Untersuchungen stand der Proto-Planet AB Aurigae b, der aktiv Material innerhalb seines Scheibenwulsts ansammelt und wächst – direkt vor den Augen der Wissenschaftler.

Mit dem MUSE-Spektrographen des Very Large Telescope in Chile konnten die Wissenschaftler Wasserstoff-alpha-Emissionen nachweisen, die auf heißes Gas hindeuten, das spiralförmig ins Innere des sich bildenden Planeten fließt.

Dieser Himmelskörper ist mehr als viermal so groß wie Jupiter und befindet sich in einer erstaunlichen Entfernung von rund 93 astronomischen Einheiten von seinem Stern, was etwa der Dreifachen Entfernung von Neptun zum Sonnensystem entspricht.

Die gesammelten Daten aus Japan zeigten, dass das Wasserstoff-Emissionen-Muster auf einen aktiven Gas-Akkretionsprozess hinweisen, der den fortwährenden Massezuwachs des jungen Planeten belegt.

Dies ist der erste dokumentierte Fall, bei dem so deutliche Hinweise auf ein anhaltendes Wachstum eines Protoplaneten sichtbar wurden, was einen wichtigen Meilenstein für das Verständnis der frühen Entwicklungsstadien von Gasriesen darstellt.

Das System ist mit etwa zwei Millionen Jahren außerordentlich jung, was die klassischen Theorien über die Planetenentstehung herausfordert.

Aufgrund der enormen Entfernung dürfte der Planet durch den Gravitationskollaps dichter Gas- und Staubrückstände entstanden sein, anstelle durch die schrittweise Akkretion eines Kerns, wie es bei Jupiter und Saturn üblich ist.

Die Entdeckung bietet Einblicke in die Mechanismen, die das frühe Wachstum von Planeten in jungen Systemen antreiben.

Besonders aufschlussreich ist, dass der aktive Materialtransfer von dem massereichen Protoplanetär-Disk auf das sich bildende Objekt eine entscheidende Rolle spielt.

Zukünftige Beobachtungen sollen klären, welche Anteile des Lichts direkt vom Planeten selbst stammen und welche durch das Umfeld reflektiert oder verarbeitet werden.

Zudem planen die Wissenschaftler, ähnliche Prozesse in anderen jungen Sternsystemen zu identifizieren.

Kürzlich wurden auch Objekte wie WISPIT-2b beobachtet, der Ringsysteme um seine junge Sonne formt, was die Theorie der Planetenwirkung auf die Diskstruktur weiter untermauert und die Entstehung von Lücken in diesen Scheiben bestätigt.